研究主題

研究主題

本中心有兩大研究主題—

『人工電子視網膜』(Electronic Retinal Prosthesis)

『癲癇治療電子系統』(Electronic System for Epilepsy Control)

人工電子視網膜(Electronic Retinal Prosthesis)

對於因為『色素性視網膜炎』(Retinitis Pigmentosa)與『老年性黃斑病變』(Age-Related Macular Degeneration)兩種疾病而失明的病患,雖然感光細胞(Photoreceptor)都因疾病而無法感應視覺,但是其餘的大部分細胞都還存活且功能正常,所以利用植入電子元件取代感光細胞的人工視網膜成為目前治療這兩種疾病的病患最可行的治療方式。

交大智慧型仿生系統研究中心的研究團隊所研發的人工視網膜晶片是利用太陽能電池所構成,不需要額外的電池來供電,所以也不需要連接電池與外部元件的連接線,故可完整地被植入感光細胞側的視網膜區域(Subretinal Region)中。晶片內部包含光二極體(Photodiode),可以用來感光以產生電流訊號,透過晶片上的微電極刺激尚存的細胞產生反應。

由於太陽能視網膜晶片在太昏暗的環境下,因為太陽能電池轉換效率不足,無法提供足夠的刺激電流,而無法成功刺激細胞產生視覺。為了解決這個問題,研究團隊提出一個整合眼外光學裝置與植入眼內的視網膜晶片的架構。眼外光學裝置包含微型攝影機與處理晶片,可以將擷取的影像增強亮度與畫質,增強後的影像再透過LED或其他投影裝置投射進入眼內,除了改善影像的品質與亮度外,也可以產生脈衝訊號,屬於高頻的脈衝訊號可以有效率的刺激細胞。晶片收到眼外光學裝置傳送的增強影像後,可以將影像轉換為足夠的電流量,來刺激視網膜組織。

▲ 太陽能人工視網膜系統之裝置示意圖

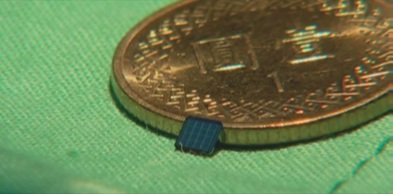

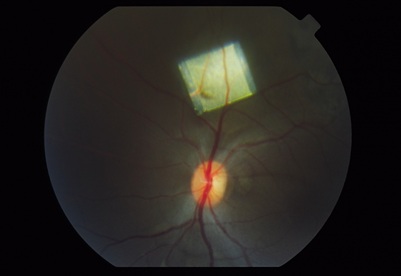

▲ 太陽能人工視網膜晶片的實際照片

▲ 晶片植入實驗動物後的眼底攝影圖

癲癇治療電子系統(Electronic System for Epilepsy Control)

癲癇症為腦部異常放電所造成的一種疾病,其盛行率約千人中有5-10人,據此估計全球約有5千萬名病患,僅計台灣也有10-20萬人。雖然癲癇症已有治療藥物,但仍有部分病患屬於難治型癲癇(約5%),即使使用多種抗癲癇藥物仍無法有效控制。這些病患目前可以選擇外科手術移除病灶,但移除腦部組織有一定的風險,且非所有腦區都可切除,所以植入治療裝置來控制病患的症狀成為另一種可能的替代方式。

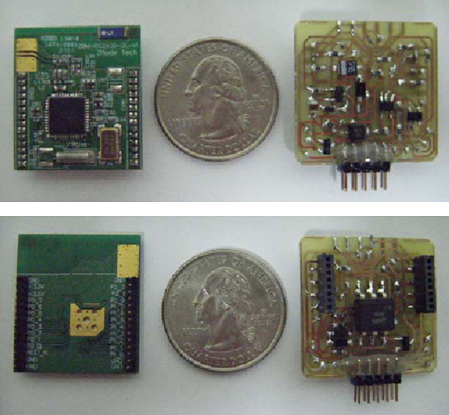

整個治療系統包含兩部分:植入治療元件與體外控制器。植入治療元件內含腦波擷取器可以透過電極(3D或平面式)感測病患的腦波,而生理信號處理器(BSP)則負責判斷癲癇是否發作;一旦癲癇發生,元件便會即刻啟動電刺激器來抑制癲癇。

體外控制器主要的功能是供應植入裝置電力與調控晶片或演算法參數。另外,當病患回院追蹤時,醫師可以將植入裝置擷取到的腦波傳出體外作為追蹤診斷的輔助。

▲ 癲癇治療電子系統的示意圖

▲ 動物用雛型系統與實驗動物